Sono parecchi i racconti aventi per protagonisti cani feroci o mansueti, a seconda dei casi, che a un certo punto della storia si mettono a parlare lasciando di stucco i loro interlocutori. Quelli che seguono sono solo alcuni esempi di tale razza canina. Un boscaiolo di Alzano stava facendo ritorno a casa dopo una giornata di duro lavoro nei boschi di Gavarno. Camminava lentamente lungo la mulattiera rischiarata un poco dalla fievole luce della luna. Ad un tratto notò davanti a sè un cane bianco che scodinzolava e sembrava desideroso della sua compagnia. Alquanto sorpreso per quella inattesa apparizione, ma abbastanza tranquillo per l’atteggiamento tutt’altro che minaccioso dell’animale, il boscaiolo proseguì il cammino, mentre il nuovo venuto scorrazzava un po’ davanti e un po’ dietro a lui. Arrivato vicino a casa e visto che il cane non accennava ad andarsene, anzi sembrava averlo eletto a suo padrone, il viandante gli si avvicinò e allungò la mano con l’intenzione di accarezzarlo. Ma la sua sorpresa fu grande quando l’animale, arrestatosi di colpo e aperta la bocca, gli chiese: “Che cosa vuoi da me?”. Ciò detto, se ne sparì nel folto del bosco, lasciando il boscaiolo con il braccio ancora proteso in avanti, in preda a un comprensibile terrore. Riavutosi un poco, si precipitò verso casa, ma non ebbe la forza di raggiungerla e cadde svenuto in mezzo alla strada. Qui fu trovato qualche ora più tardi dai parenti, allarmati per il suo insolito ritardo.

Gli ci vollero un paio di mesi per ristabilirsi e dopo di allora il boscaiolo di Alzano non ebbe più il coraggio di passare da solo per quella strada. Anche la storia che segue, intitolata ol cagnì, e raccontata da un’anziana donna della media Valle Brembana, ha per protagonista un cane parlante il quale, a differenza degli altri, si rivela buono e incaricato di una missione di salvezza. La riportiamo nel dialetto dell’informatrice.

Öna ölta gh’era öna tusa che la gh’era öna madrégna catìa, che la ga ülìa miga be. Ü dé la madrégna la ga dis a sta tusa: “‘Ndèm che ‘n va ‘n dèl bosc a per ciclamini!”. Quande chi è stade ‘n dèl bosc, cola scüsa dè ‘nda a èt ü laùr, la madrégna l’a lagà la tusa dè per le e l’è scapàda a ca. La tusa, piena dè pura, l’a cimà töta la sìra e l’a sircà la strada per turnà a ca, ma sensa truàla. Quande l’è sta nòcc, l’a truà öna baita e la gh’è riàda a ‘nda dè dét e l’a cumincià a dormé. La matina la sét chi pica àla porta e töta spaentàda, la ‘a a èrs. ‘L gh’è dè fò ü cagnì, con d’ü fagutì ligà sö al còl, che ‘l ga dis: ” ‘L ma manda ol tò angel cüstòde dèl Paradìs, ta gh’é dè dé sö tre ave Marie che domà ‘l vé la Madona a töt, ‘n chesto fagutì gh’è ét öna fèta dè polénta, ü michét dè pà e ‘n po’ dè formài”. La matina dopo la sét chi ciàma fò dela baita, la ‘a a èt e la èt la Madona che la l’a istìda dè bianc, con d’ü nastro blö e la l’a portàda ‘n ciél.

Tratto da Storie e leggende della Bergamasca di Wanda Taufer e Tarcisio Bottani – Ferrari, Clusone, 2001

Sono parecchi i racconti aventi per protagonisti cani feroci o mansueti, a seconda dei casi, che a un certo punto della storia si mettono a parlare lasciando di stucco i loro interlocutori. Quelli che seguono sono solo alcuni esempi di tale razza canina. Un boscaiolo di Alzano stava facendo ritorno a casa dopo una giornata di duro lavoro nei boschi di Gavarno. Camminava lentamente lungo la mulattiera rischiarata un poco dalla fievole luce della luna. Ad un tratto notò davanti a sè un cane bianco che scodinzolava e sembrava desideroso della sua compagnia. Alquanto sorpreso per quella inattesa apparizione, ma abbastanza tranquillo per l’atteggiamento tutt’altro che minaccioso dell’animale, il boscaiolo proseguì il cammino, mentre il nuovo venuto scorrazzava un po’ davanti e un po’ dietro a lui. Arrivato vicino a casa e visto che il cane non accennava ad andarsene, anzi sembrava averlo eletto a suo padrone, il viandante gli si avvicinò e allungò la mano con l’intenzione di accarezzarlo. Ma la sua sorpresa fu grande quando l’animale, arrestatosi di colpo e aperta la bocca, gli chiese: “Che cosa vuoi da me?”. Ciò detto, se ne sparì nel folto del bosco, lasciando il boscaiolo con il braccio ancora proteso in avanti, in preda a un comprensibile terrore. Riavutosi un poco, si precipitò verso casa, ma non ebbe la forza di raggiungerla e cadde svenuto in mezzo alla strada. Qui fu trovato qualche ora più tardi dai parenti, allarmati per il suo insolito ritardo.

Gli ci vollero un paio di mesi per ristabilirsi e dopo di allora il boscaiolo di Alzano non ebbe più il coraggio di passare da solo per quella strada. Anche la storia che segue, intitolata ol cagnì, e raccontata da un’anziana donna della media Valle Brembana, ha per protagonista un cane parlante il quale, a differenza degli altri, si rivela buono e incaricato di una missione di salvezza. La riportiamo nel dialetto dell’informatrice.

Öna ölta gh’era öna tusa che la gh’era öna madrégna catìa, che la ga ülìa miga be. Ü dé la madrégna la ga dis a sta tusa: “‘Ndèm che ‘n va ‘n dèl bosc a per ciclamini!”. Quande chi è stade ‘n dèl bosc, cola scüsa dè ‘nda a èt ü laùr, la madrégna l’a lagà la tusa dè per le e l’è scapàda a ca. La tusa, piena dè pura, l’a cimà töta la sìra e l’a sircà la strada per turnà a ca, ma sensa truàla. Quande l’è sta nòcc, l’a truà öna baita e la gh’è riàda a ‘nda dè dét e l’a cumincià a dormé. La matina la sét chi pica àla porta e töta spaentàda, la ‘a a èrs. ‘L gh’è dè fò ü cagnì, con d’ü fagutì ligà sö al còl, che ‘l ga dis: ” ‘L ma manda ol tò angel cüstòde dèl Paradìs, ta gh’é dè dé sö tre ave Marie che domà ‘l vé la Madona a töt, ‘n chesto fagutì gh’è ét öna fèta dè polénta, ü michét dè pà e ‘n po’ dè formài”. La matina dopo la sét chi ciàma fò dela baita, la ‘a a èt e la èt la Madona che la l’a istìda dè bianc, con d’ü nastro blö e la l’a portàda ‘n ciél.

Tratto da Storie e leggende della Bergamasca di Wanda Taufer e Tarcisio Bottani – Ferrari, Clusone, 2001

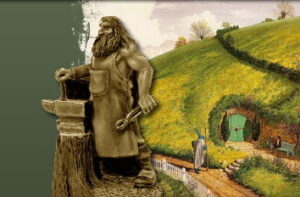

Di lui ormai non resta che il ricordo, appena ravvivato dalla sbiadita raffigurazione di qualche affresco scrostato, ma ci fu un tempo in cui questa entità misteriosa e inquietante accompagnava con la sua presenza minacciosa la vita di generazioni di valligiani. Stiamo parlando dell’homo salvadego, noto da noi anche con il semplice appellativo di salvàdec, figura tipica delle comunità alpine, personificazione di un individuo a metà tra l’animale e l’uomo, propria di quasi tutte le culture antiche e sopravvissuta ai giorni nostri in qualche area esotica. La sua immagine è inconfondibile e si propone allo stesso modo, salvo qualche semplice variante, presso tutte le comunità. L’homo salvadego era una creatura robusta, dal corpo interamente coperto di pelo spesso e irsuto, quasi fosse un residuo di uomo-scimmia. Viveva solitario, allo stato selvaggio, nel folto dei boschi disseminati sulle pendici delle montagne, dimorava nelle grotte o nell’incavo dei tronchi d’albero, si nutriva di bacche e frutti del sottobosco e di animali, che cacciava con il suo nodoso randello che portava sempre in spalla e che suscitava lo spavento di chi aveva la ventura di incontrarlo nelle rare e fuggenti occasioni in cui accadeva che si avvicinasse ai luoghi abitati.

Malgrado l’aspetto terrificante, pare che non fosse poi così nocivo come lo si è voluto descrivere: presso qualche comunità lo si identificava, infatti, come una sorta di Polifemo, dedito all’allevamento, all’attività casearia e all’apicoltura. Altri lo ritenevano addirittura un educatore: nelle vallate trentine era chiamato sanguanèl e si riteneva che rapisse i bambini per poi allevarli amorevolmente, insegnando loro le più semplici arti agresti. La sua propensione a rapire i bambini è però legata, dalle nostre parti, alla più diffusa immagine dell’orco che, come si è visto, imperversava un po’ in ogni paese. La tradizione ha ricamato su questo individuo una serie di leggende di cui si sono quasi del tutto perse le tracce, salvo i generici riferimenti all’orco o all’uomo nero. “Chi ha paura dell’uomo nero?” gridavano fino a qualche anno fa i ragazzi dei nostri paesi di montagna all’indirizzo di uno di loro, scelto a turno per ricoprire il ruolo di una creatura rozza e sinistra, fermamente intenzionata a rapire e divorare il primo che le capitava a tiro. Il riferimento più concreto alla figura dell’homo salvadego in territorio brembano si trova nell’affresco posto all’ingresso della casa di Arlecchino, a Oneta di Valtorta. L’irsuto personaggio, munito di un grosso bastone, è posto a guardia dell’edificio e, come recita il cartiglio, minaccia di prendere a randellate eventuali malintenzionati:

Chi non è de chortesia,

non intragi in chasa ma;

se ge venes un poltron,

ce darò col mio baston.

Collegato al mito dell’homo salvadego è quello della cavra sbrègiola, altrove detta anche cavra bèsola, una sorta di misterioso caprone sulla cui esistenza tutti erano pronti a scommettere, ma che nessuno aveva mai visto. Sembra che questo ipotetico animale girovagasse lungo i dirupi montani emettendo belati striduli e insistenti e che avesse il brutto vizio di rapire i bambini cattivi e portarseli nella tana per divorarli. Sia l’homo salvadego che la cavra sbrègiola svolgevano però anche un ruolo positivo: a loro era attribuita l’importante funzione di custodi della natura contro le offese dell’uomo. In tale accezione, mai come oggi ci sarebbe bisogno di creature della loro specie!

Tratto da Storie e leggende della Bergamasca di Wanda Taufer e Tarcisio Bottani – Ferrari, Clusone, 2001

La leggenda dei Laghi Gemelli

La leggenda dei Laghi Gemelli Il prete della Valle di Poscante

Il prete della Valle di Poscante Gatti permalosi e gatte cornie

Gatti permalosi e gatte cornie Il Folletto della Val Taleggio

Il Folletto della Val Taleggio La pitocca di Olda di Val Taleggio

La pitocca di Olda di Val Taleggio Streghe bollite in pentola

Streghe bollite in pentola La matrignia di Spino al Brembo

La matrignia di Spino al Brembo Il mandriano spergiuro

Il mandriano spergiuro Una messa sacrilega in Val Vedra di Oltre il Colle

Una messa sacrilega in Val Vedra di Oltre il Colle Il lupo di Stabello

Il lupo di Stabello Cani parlanti

Cani parlanti Il Serpente aveva la Boccia d’oro in bocca

Il Serpente aveva la Boccia d’oro in bocca La casa degli spiriti

La casa degli spiriti

La Maga dei bambini

La Maga dei bambini Il morto che tirava le gambe di notte

Il morto che tirava le gambe di notte La leggenda della Val d’Inferno (Ornica)

La leggenda della Val d’Inferno (Ornica) La cassa da morto del Diavolo

La cassa da morto del Diavolo Il Drago volante di Santa Brigida

Il Drago volante di Santa Brigida Briganti e brigantesse

Briganti e brigantesse

Ifuochi di Sant’Antonio

Ifuochi di Sant’Antonio La caccia selvatica o cacciamorta

La caccia selvatica o cacciamorta La leggenda del Monte Avaro di Cusio

La leggenda del Monte Avaro di Cusio La strega nel fenile della pastora di Poscante

La strega nel fenile della pastora di Poscante La càvra del Zambèl

La càvra del Zambèl Il castello della Regina

Il castello della Regina